「先生方のおすすめの本を知りたい!」という多くの学生の皆さんからのリクエストにお応えし、シリーズ企画展示「先生の推し本」としてお茶大の先生方おすすめの本を紹介しています。

先生方には、次の3つのテーマから1つ選択して、推薦いただきました。

① 専門からの推薦図書(専門領域の基本文献、その分野に進まれるきっかけとなった図書など)

② 個人的な興味・関心からの推薦図書

(読後の印象がよかったもの、思い出に残っているもの、趣味・個人的関心に関係する図書など)

③ お茶大生に読んでほしい本(専門にかかわらず、大学生にぜひ読んでほしい推薦図書)

推薦いただいた本のリストと先生方からのコメントは、こちらのページで見ることができるほか、図書館1階スカイグローバルラーニングコモンズには実物を展示しています。

展示している本は、手に取ってご利用になれるほか、貸出も可能です(一部貸出不可のものもあります)。

ご来館の際はぜひお立ち寄りください。

このホームページや図書館で展示をご覧になった方は、アンケートにご感想をお寄せください。

アンケートはこちらからお願いします。

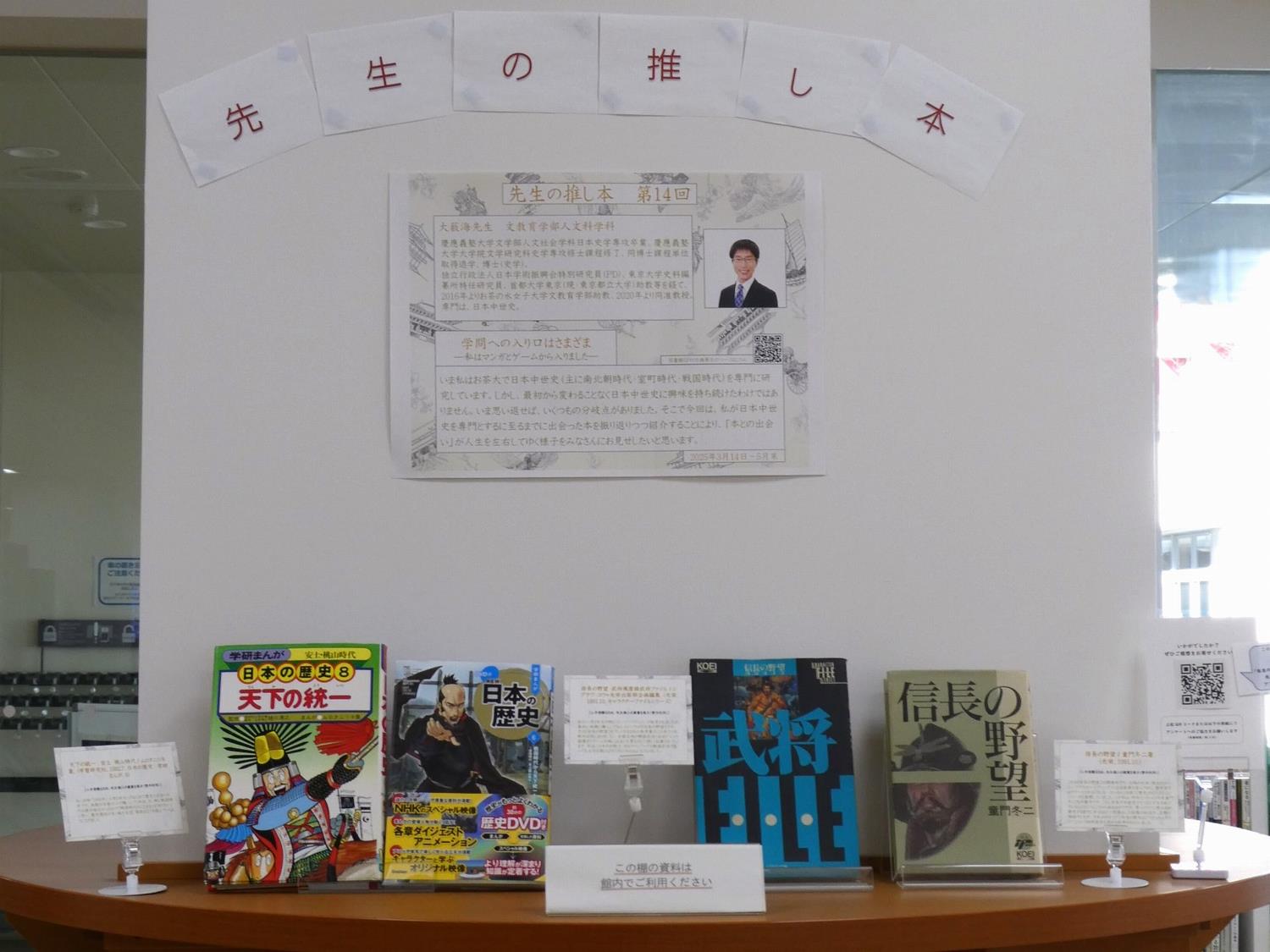

第14回 大薮海先生(文教育学部人文科学科) 2025年3月14日~5月末

テーマ 「学問への入り口はさまざま ―私はマンガとゲームから入りました― 」

<テーマ選択①>

いま私はお茶大で日本中世史(主に南北朝時代・室町時代・戦国時代)を専門に研究しています。しかし、最初から変わることなく日本中世史に興味を持ち続けたわけではありません。いま思い返せば、いくつもの分岐点がありました。そこで今回は、私が日本中世史を専門とするに至るまでに出会った本を振り返りつつ紹介することにより、「本との出会い」が人生を左右してゆく様子をみなさんにお見せしたいと思います。

慶應義塾大学文学部人文社会学科日本史学専攻卒業、慶應義塾大学大学院文学研究科史学専攻修士課程修了、同博士課程単位取得退学、博士(史学)。

独立行政法人日本学術振興会特別研究員(PD)、東京大学史料編纂所特任研究員、首都大学東京(現・東京都立大学)助教等を経て、2016年よりお茶の水女子大学文教育学部助教、2020年より同准教授。

専門は、日本中世史。

大薮先生の推し本 一覧(2025/3/14更新)

PDFでの一覧はこちらです。

| 書名 / 著者等. (出版社, 刊行年月. シリーズ名) |

配架場所 請求記号 |

|---|---|

| 先生からのコメント | |

| 天下の統一 : 安土・桃山時代 / ムロタニツネ象. (学習研究社, 1982.7. 日本の歴史 : 学研まんが, 8) |

[入手困難なため、先生個人の蔵書を展示 (館内利用) ] |

| 私(当時〈1990年〉小学3年生)がはじめて歴史と出会った本です。両親が全巻セットで購入してくれました。特に戦国時代の巻が面白かったので「戦国時代のことをもっと知りたい」と思い、歴史関係の本(城や系図・家紋など)を読んでいくようになりました。 | |

| 信長の野望・武将風雲録武将ファイル / シブサワ・コウ+光栄出版部企画編集. (光栄, 1991.10. キャラクターファイルシリーズ) |

[入手困難なため、先生個人の蔵書を展示 (館内利用) ] |

| 私が小学3年生の時にスーパーファミコンが発売されましたが、最初に両親に購入してもらったソフトが『信長の野望』です。その『信長の野望』をプレイするための参考書がこの本で(攻略本は別にありました)、全国各地の戦国武将(全457人)の経歴が(ゲーム攻略には全く不要なのに)詳しく記載されています。私はこの本のお陰で、かなりマニアックな戦国武将であっても名字を聞けばだいたい分かるようになりました。 | |

| 信長の野望 / 童門冬二著. (光栄, 1991.10.) | [入手困難なため、先生個人の蔵書を展示 (館内利用) ] |

| これも『信長の野望』の関連本です。当時の光栄(現在のコーエーテクモホールディングス)は出版業も営んでおり、歴史学ではタブーとされる「もしも…だったら」を扱う「歴史ifNOVELS」シリーズを展開していました。この本は、昨年亡くなった作家童門冬二氏の著作です。「もし信長が本能寺で亡くならず生き延びていたら」というところから始まるのですが、買ってすぐに読み始め、帰宅するまでに半分ほど一気読みした記憶があります。空想の物語でしたが、それがかえって「本当の歴史はどうだったんだろう?」という知的欲求を高める結果をもたらしました。 | |

| 南朝と伊勢國司 / 宮崎有祥著. (南朝と伊勢国司刊行会, 1992.11.) | [入手困難なため、先生個人の蔵書を展示 (館内利用) ] |

| 小学6年生のとき、私が歴史好きであることを知った祖父が連れて行ってくれた神社で購入した本です。「伊勢国司」とは北畠氏のことで、南北朝時代に南朝に忠義を尽くした一族として知られています。私が今でも研究対象としている北畠氏との初めての出会いを飾る本ですが、本文は大変難しかったため、当時の私は附録の著者の伝記しか理解できませんでした。 | |

| 日本「廃城」総覧. (新人物往来社, 1990.7. 別冊歴史読本 . 事典シリーズ ; 第7号). | 図書館一般図書 521/N71 |

| 小中学生のときは、週末や長期休暇になると各地の史跡や城を家族とともに訪れていました。そのときのお供にしたのがこの本です。現在建造物が遺っている城ではなく、あえて何も遺っていない城に着目した珍しい本です。近世城郭に比べて中世城郭は建物が何も遺っていませんので、このころからすでに中世贔屓だったのかもしれません。 | |

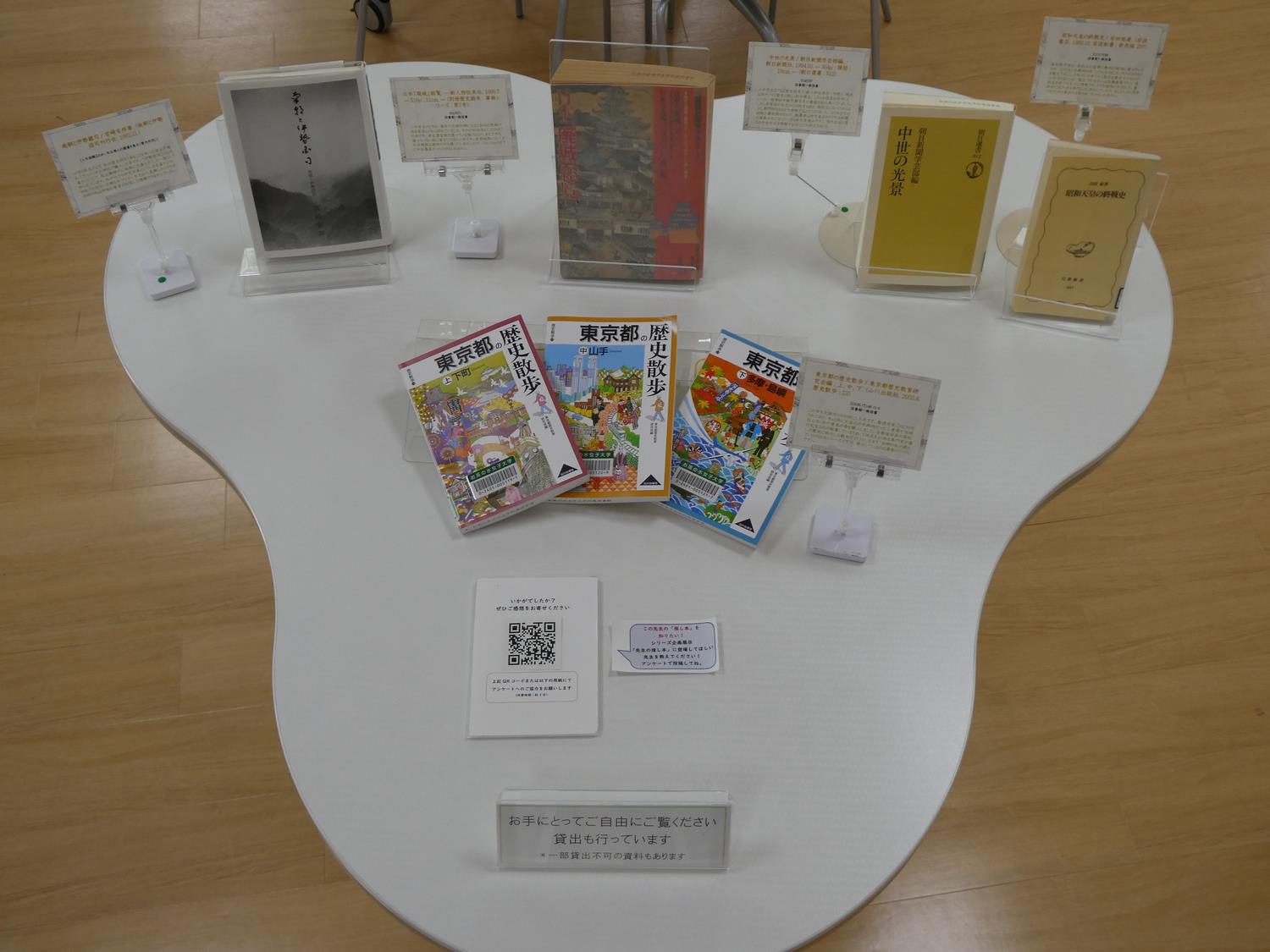

| 東京都の歴史散歩 / 東京都歴史教育研究会編 ; 上, 中, 下. (山川出版社, 2005.8. 歴史散歩 ; 13) | 図書館一般図書 219.36/To46/1-3 |

| この本も史跡巡りのお供にした本です。都道府県ごとに刊行されており、私は特に北畠氏の本拠地だった三重県や当時住んでいた千葉県の巻を購入しました。各都道府県の高校の先生たちが執筆しているため、「地元をよく知る専門家が書いた歴史に特化した観光ガイド」といえます(当時の私が読んでいたのは旧シリーズですが、展示しているのは最新シリーズです)。 | |

| 中世の光景 / 朝日新聞学芸部編. (朝日新聞社, 1994.10. 朝日選書 ; 512). | 図書館一般図書 214/C67 |

| 小中学生までは『歴史読本』(新人物往来社〈当時〉、現在は休刊)や『歴史と旅』(秋田書店、こちらも現在は休刊)といった一般雑誌や歴史雑学系の書籍を読み漁っていました。しかし中学校の先生からの助言もあり、高校生になってからは少し専門的なものにも挑戦するようになりました。この本はその挑戦の最初期のもので、執筆者は研究者ばかりですが新聞の連載が元になっているため大変読みやすく、現代社会と異なる中世社会を理解するのにとても役立ちました。 | |

| 昭和天皇の終戦史 / 吉田裕著. (岩波書店, 1992.12. 岩波新書 ; 新赤版 257). | 図書館文庫・新書 217.5 /Y86 |

| 高校進学後は、高校が旧陸軍の敷地の跡地に建っていたため、近代史にも興味を持つようになりました。そのときたまたま書店で目にした本がこの本です(最近は書店そのものが少なくなりましたが、書店での出会いは結構重要です)。高校生の私でも充分に理解でき、とても勉強になりました。最終的に近代史を専門にはしませんでしたが、もしかしたら大学で近代史を専攻する道もあったかもしれません。 | |

| 室町人の精神 / 桜井英治著. ( 講談社, 2001.10. 日本の歴史 ; 12). | 図書館一般図書 211 /N71k /12 |

| この本は室町時代の概説書で、今でも何かあると頼りにしている、私の知識の根幹をなしている本です。刊行当時大学2年生だった私は、皮肉を交えたユニークな文体で語られる、奇妙で滑稽な室町時代の人々が持つ魅力の虜になり、室町時代を専門とすることを決心しました。 | |

| 日本の中世寺院 : 忘れられた自由都市 / 伊藤正敏著. (吉川弘文館, 2000.2. 歴史文化ライブラリー ; 86). |

図書館一般図書 214 /I89 |

| 寺社は現代では信仰の場ですが、中世ではもっと様々な顔を持っていました。強訴(ごうそ)により政治に介入したことは知られていますが、それだけではなく、当時の最先端の技術や文化が集結した場であったことが本書では述べられています。現代とは全く異なるその姿に、私は大きな衝撃を受けました。私はいま北畠氏の他に奈良興福寺も研究対象としていますが、その根幹にはこの本との出会いがありました。 | |

| 法と言葉の中世史 / 笠松宏至著. (平凡社, 1993.12. 平凡社ライブラリー ; 32). | 図書館一般図書 322.1 /Ka72 |

| 中世社会と現代社会では、同じ言葉であっても同じ意味で使用されているとは限りません。現代ではすでに使用されなくなっている言葉もあります。本書は、そうした言葉に注目して、中世社会に生きた人々の法意識を探り出すことを試みたものです。学部生のとき、本書で扱われているある言葉について知らなかったため恥をかきました。今でも苦い思い出です。 | |

| 日記で読む日本中世史 / 元木泰雄, 松薗斉編著. (ミネルヴァ書房, 2011.11.) | 図書館一般図書 214 /N73 |

| 歴史学というと古文書を読むイメージがあるかもしれませんが、当時の人たちが書いた日記も古文書と並んで重要な研究材料です。日記には日常の出来事のほか、政治的な出来事や執り行われた儀式の作法について詳細に記録されています。中世は先例主義の世界なので、政治も儀式も先例に則ることが求められました。そのため先例の宝庫である日記は大変重宝され、現代の研究者にとっても貴重な情報源となっています。本書は、そうした日記について個別に取り上げて解説してくれています。 | |

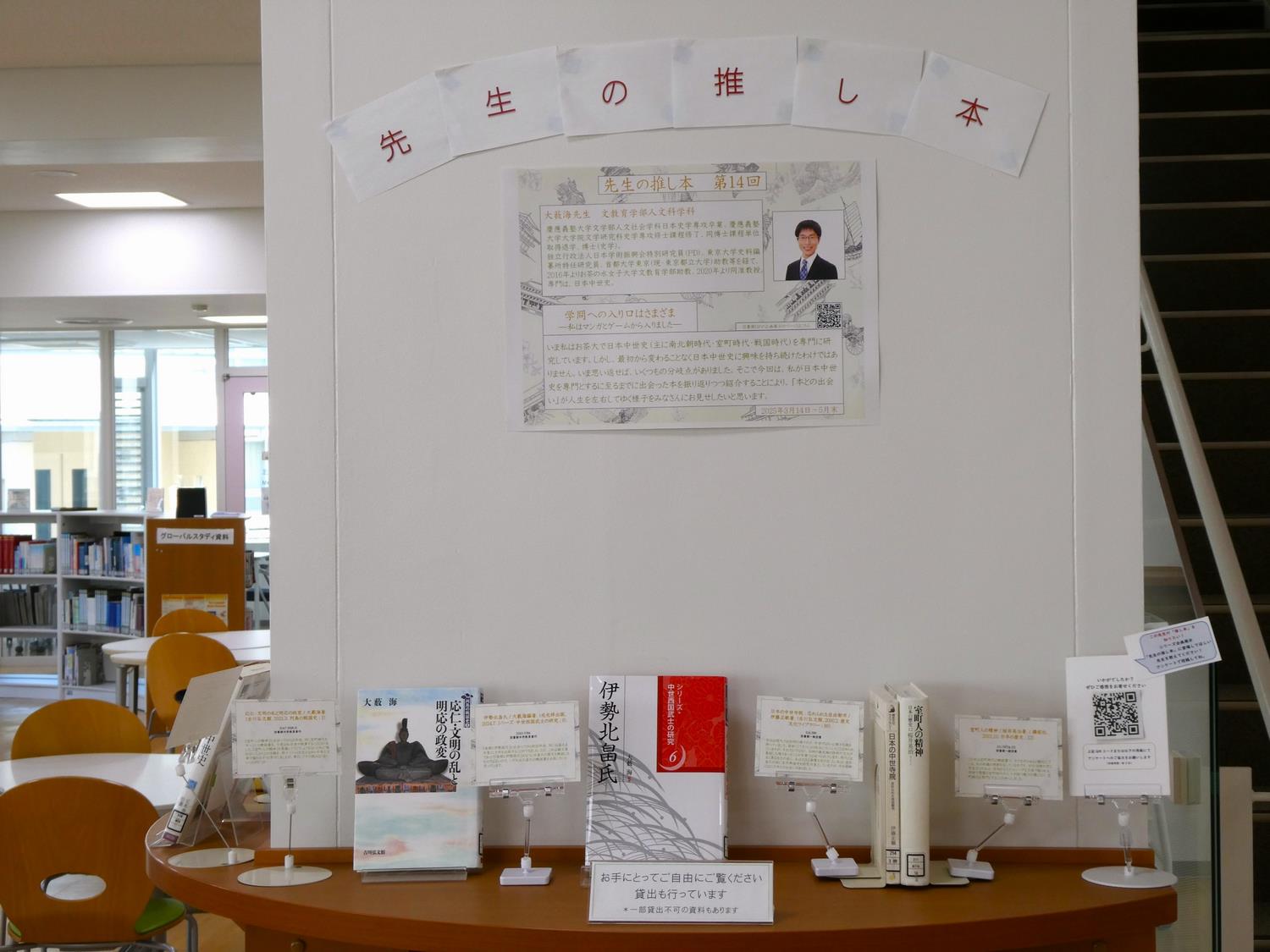

| 応仁・文明の乱と明応の政変 / 大薮海著. (吉川弘文館, 2021.3. 列島の戦国史 ; 2). | 図書館本学教員著作 214.7 /R28 /2 |

| 『室町人の精神』と出会ってから20年後、同じ室町時代を中心とした概説書を、今度は私自身が執筆することになりました。『室町人の精神』を意識して「どうしようもないけれど憎めない人たち」の活動を、時々ツッコミも交えながら平易な文章で描き出そうと努力しましたが、果たしてその試みはうまくいったかどうか・・・ | |

| 伊勢北畠氏 / 大薮海編著. (戎光祥出版, 2024.7. シリーズ・中世西国武士の研究 ; 6). | 図書館本学教員著作 219.5 /O94 |

| 『南朝と伊勢国司』と出会ってから約30年後、同じ北畠氏を対象とした本を出版することができました。ただ、これは論文集であって『南朝と伊勢国司』のように北畠氏の歴史を概説したものではないので、いずれは北畠氏の概説書を出版したいと思っています。 | |

大薮先生(2025/3/19)

展示の様子

[ポスターはこちら]

過去のシリーズ企画展示

第1回 加藤美砂子先生 乱読のススメ

第2回 三浦徹先生 発見と行動

第3回 小谷眞男先生 わたしを ・ なした ・ 本たち(とカルタ)

第4回 松島のり子先生 原点――そこから、それから。

第5回 難波知子先生 読書嫌いの私が出会った本 〈小さいおうち〉から〈青春の終わり〉・〈お別れの始まり〉まで

第6回 浅本紀子先生 私の思い出本~大学入学してから節目の時にあった本たち~

第7回 赤松利恵先生 地球環境の視点から毎日の食生活を考える

第8回 浅田徹先生 自分の研究観を作ったのは、他の領域の本だった

第9回 福本まあや先生 ダンスを語ろう、身体を知ろう。

第10回 米田俊彦先生 辛口の本をぜひ。

第11回 井上登喜子先生 わたしを動かした本

第12回 五十嵐悠紀先生 「使いやすさ」について考えてみよう~ヒューマンコンピュータインタラクション分野への誘い~

第13回 森山新先生 ことばの学びが世界の対立を越える道をつくる