企画展示

「先生方のおすすめの本を知りたい!」という多くの学生の皆さんからのリクエストにお応えし、シリーズ企画展示「先生の推し本」としてお茶大の先生方おすすめの本を紹介しています。

先生方には、次の3つのテーマから1つ選択して、推薦いただきました。

① 専門からの推薦図書(専門領域の基本文献、その分野に進まれるきっかけとなった図書など)

② 個人的な興味・関心からの推薦図書

(読後の印象がよかったもの、思い出に残っているもの、趣味・個人的関心に関係する図書など)

③ お茶大生に読んでほしい本(専門にかかわらず、大学生にぜひ読んでほしい推薦図書)

推薦いただいた本のリストと先生方からのコメントは、こちらのページで見ることができるほか、図書館1階スカイグローバルラーニングコモンズには実物を展示しています。

展示している本は、手に取ってご利用になれるほか、貸出も可能です

(一部貸出不可のものもあります)。

ご来館の際はぜひお立ち寄りください。

第7回 赤松利恵先生(生活科学部食物栄養学科・附属図書館長)

2023年3月13日~6月11日

テーマ 地球環境の視点から毎日の食生活を考える

<テーマ選択①>

専門分野の食の問題について、いろいろな角度(歴史、経済、社会学)から本を選びました。

自分が食べたいもの、安いもの、健康に良いもの・・・。何を基準に毎日の食事を選んでいますか。

私たちが毎日何を食べるかは、地球環境にも大きな影響を与えます。

何を食べるか、どう食べるか、地球環境のことを考えて、食生活を見直してみませんか。

同志社女子大学家政学部食物学科卒業。神戸女学院大学大学院人間科学研究科健康科学専攻 博士前期課程修了。2004年、京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻 博士後期課程修了、博士 (社会健康医学)。

2004年よりお茶の水女子大学生活科学部専任講師、2008年より同大学院人間文化創成科学研究科准教授、2015年より同基幹研究院自然科学系教授。2022年より同副学長、附属図書館館長。

主な研究分野は、栄養教育、健康教育、健康心理学、公衆衛生学。

2005年特定非営利活動法人日本栄養改善学会奨励賞、2011年一般社団法人日本健康教育学会奨励賞、2021年特定非営利活動法人日本栄養改善学会学会賞を受賞。

赤松先生の推し本 一覧(2023/3/13更新)

| 書名 / 著者等. (出版社, 刊行年月. シリーズ名) |

配架場所 請求記号 |

先生からのコメント |

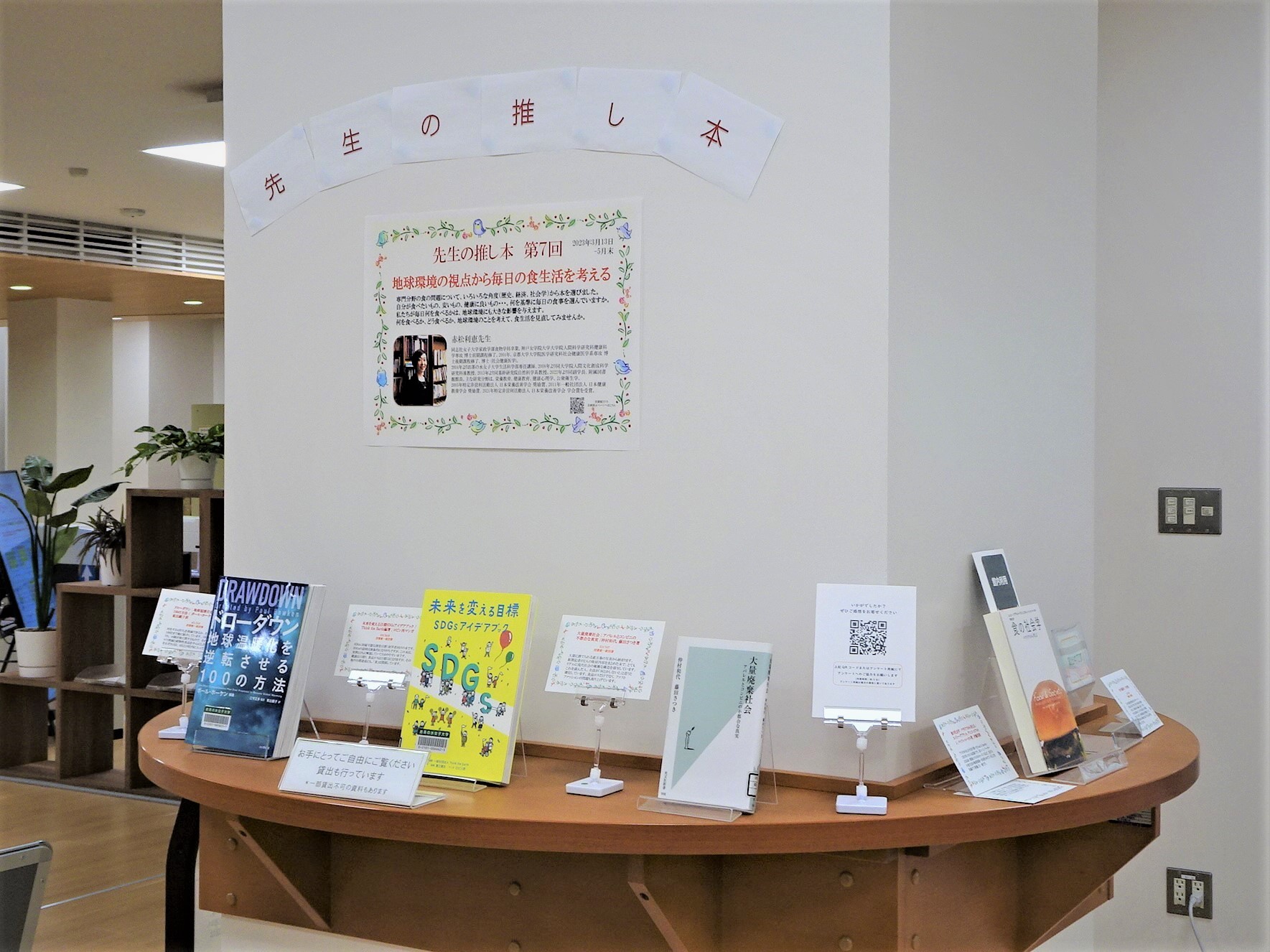

| ドローダウン : 地球温暖化を逆転させる100の方法 / ポール・ホーケン編著 ; 東出顕子訳 (山と溪谷社, 2021.1) |

図書館一般図書 451/H45 |

何をすればCO2を削減できるか、その解決策を100位まで順に紹介しています。100の解決策のうち、18個が食に関するもので、そのうち、食品ロス削減と植物性食品を中心にした食生活は、それぞれ3位、4位と10位内に入っています。 |

| 未来を変える目標SDGsアイデアブック / Think the Earth編著 ; ロビン西マンガ (Think the Earth, 2018.5) |

図書館一般図書 333/Mi49 |

SDGs(持続可能な開発目標)初学者向けの本です。SDGsの説明は抽象的になりがちですが、この本は、実例とともに解説していてわかりやすい本です。健康は目標3、食品ロスは目標12になりますが、その他の目標達成にも、「食」は関係しています。 |

| 大量廃棄社会 : アパレルとコンビニの不都合な真実 / 仲村和代, 藤田さつき著 (光文社, 2019.4) |

図書館一般図書 519/N37 |

大量に捨てられる恵方巻の写真から始まります。新聞記者の2人の取材内容をまとめた本で、とてもリアルに現代社会の複雑な構造を描写しています。これを読んだ人、全員が「何とかしないと」と思うと確信しています。食品ロスだけでなく、ファストファッションの問題も取り上げています。 |

| 食の社会学 : パラドクスから考える / エイミー・グプティル, デニス・コプルトン, ベッツィ・ルーカル著 ; 伊藤茂訳 (NTT出版, 2016.3) |

[入手不可] | アメリカの社会学者が書いたFood & Society(2013年)の日本語版です。安いハンバーガーには高い環境コストがかかっているなど、私たちの食生活が地球環境へ負荷をかけていることを、先駆けて指摘した一冊です。

* 入手困難なため、先生個人の蔵書を展示します(貸出不可)。学内では応用社会学図書室で所蔵しています。また文京区図書館ほか多くの公共図書館で所蔵していますので、そちらも利用下さい。 |

| 食べる経済学 / 下川哲著 (大和書房, 2021.12) |

図書館一般図書 611.3/Sh52 |

日本の食料自給率は38%(カロリーベース、令和元年度)であり、私たちの毎日の食事の半分以上は海外からの輸入に頼っています。それにも関わらず、日本では食品ロスが問題となっています。地球環境と食の課題について、食料生産から消費まで通して考える必要性を教えてくれます。 |

| 食べものから学ぶ世界史 : 人も自然も壊さない経済とは? / 平賀緑著 (岩波書店, 2021.7) |

図書館一般図書 611.3/H63 |

経済成長が自然を破壊し、地球温暖化を加速させたといわれています。日本でも戦後の高度経済成長期で食の産業化が進み、豊かな食生活になりました。一方で、肥満の問題もでてきました。この本を通して、経済発展の歴史にそって、今の食を見直すことができます。 |

| 捨てられる食べものたち : 食品ロス問題がわかる本 / 井出留美著 ; matsu(マツモトナオコ)絵 (旬報社, 2020.7) |

図書館一般図書 611.3/I19 |

副題のとおり、食品ロス問題がわかる本です。食品ロスの現状と原因の解説だけにとどまらず、私たちができることも、書かれています。イラストも多く読みやすい本です。 |

| 食べものが足りない! : 食料危機 (きき) 問題がわかる本 / 井出留美著 ; 手塚雅恵絵 (旬報社, 2022.1) |

図書館一般図書 611.3/I19 |

食品ロス削減だけでなく、地球温暖化を防ぐための方法として推奨される、植物性食品を中心とした食生活や地産地消(その土地で生産された物を食べる)についてもとりあげています。 |

| 捨てないパン屋の挑戦 : しあわせのレシピ / 井出留美著 (あかね書房, 2021.8) |

図書館一般図書 588.3/I19 |

2022年第68回青少年読書感想文全国コンクールの課題図書に選ばれた、実在するパン屋のお話です。どのようにして、捨てない(食品ロスを出さない)パン屋になったのか、小学生でもわかるように書かれています。このパン屋は、「大量廃棄社会(光文社新書)」でも取り上げられています。 |

| 「食べること」の進化史 : 培養肉・昆虫食・3Dフードプリンタ / 石川伸一著 (光文社, 2019.5) |

図書館一般図書 383/I76 |

食の産業化がフリーズドライ食品やレトルト食品などを開発したように、これからはAIやIT技術が私たちの食を変えていくかもしれません。この本に書かれている未来の食を、「楽しみ」と思うかはみなさん次第です。 |

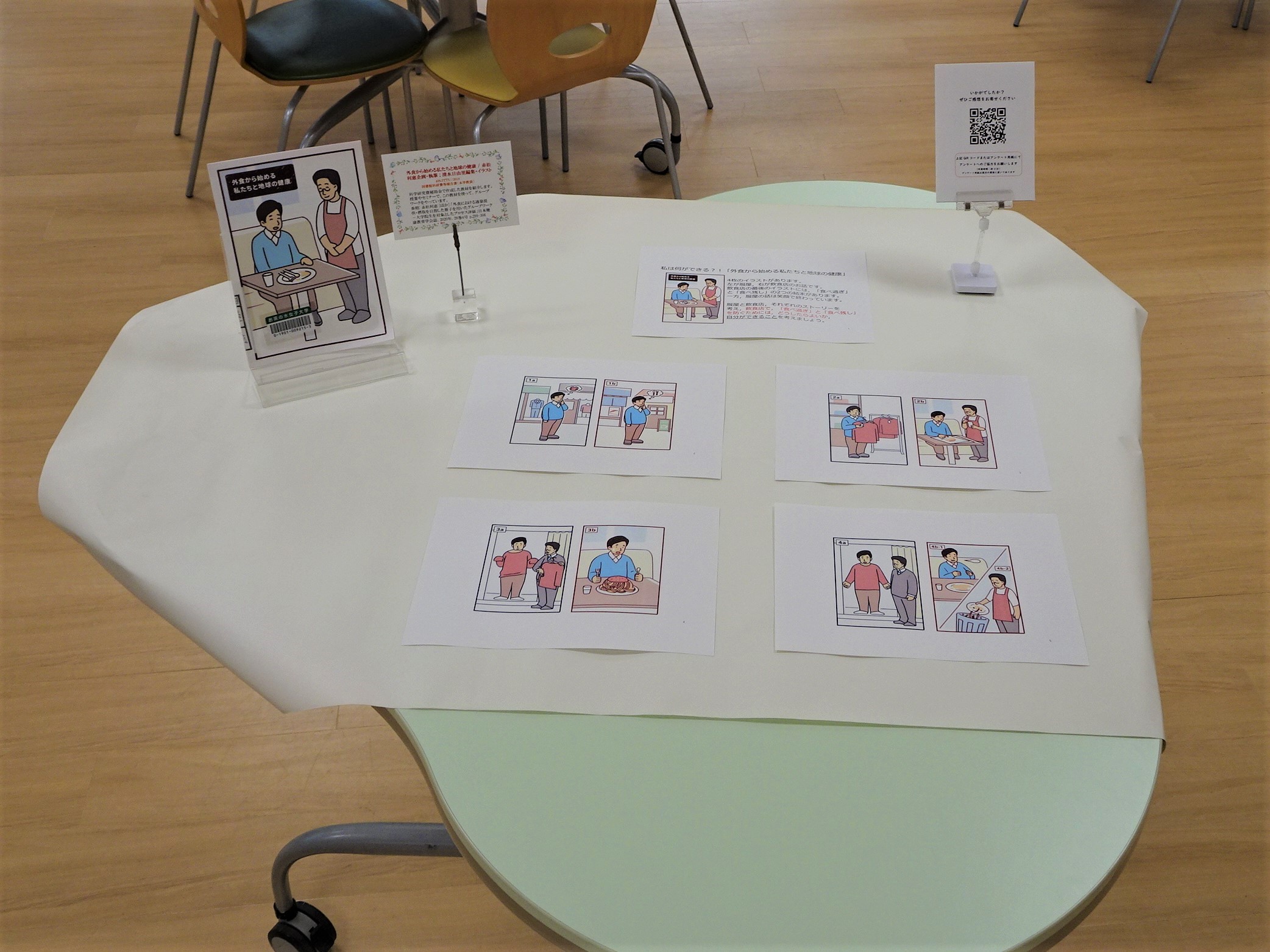

| 外食から始める私たちと地球の健康 / 赤松利恵企画・執筆 ; 清水日由里編集・イラスト ([赤松利恵] , 2019.1) |

図書館科研費等報告書(本学教員) 498.5TT5//2018 |

科学研究費補助金で作成した教材を紹介します。授業やセミナーで、この教材を使って、グループワークをやっています。 参照: 赤松利恵 [ほか] 「外食における適量提供・摂取を目指した冊子を用いたグループワーク-大学院生を対象としたプロセス評価」日本健康教育学会誌,2020年. 28巻4号 p.299-306 |

赤松先生(2023/3/13)

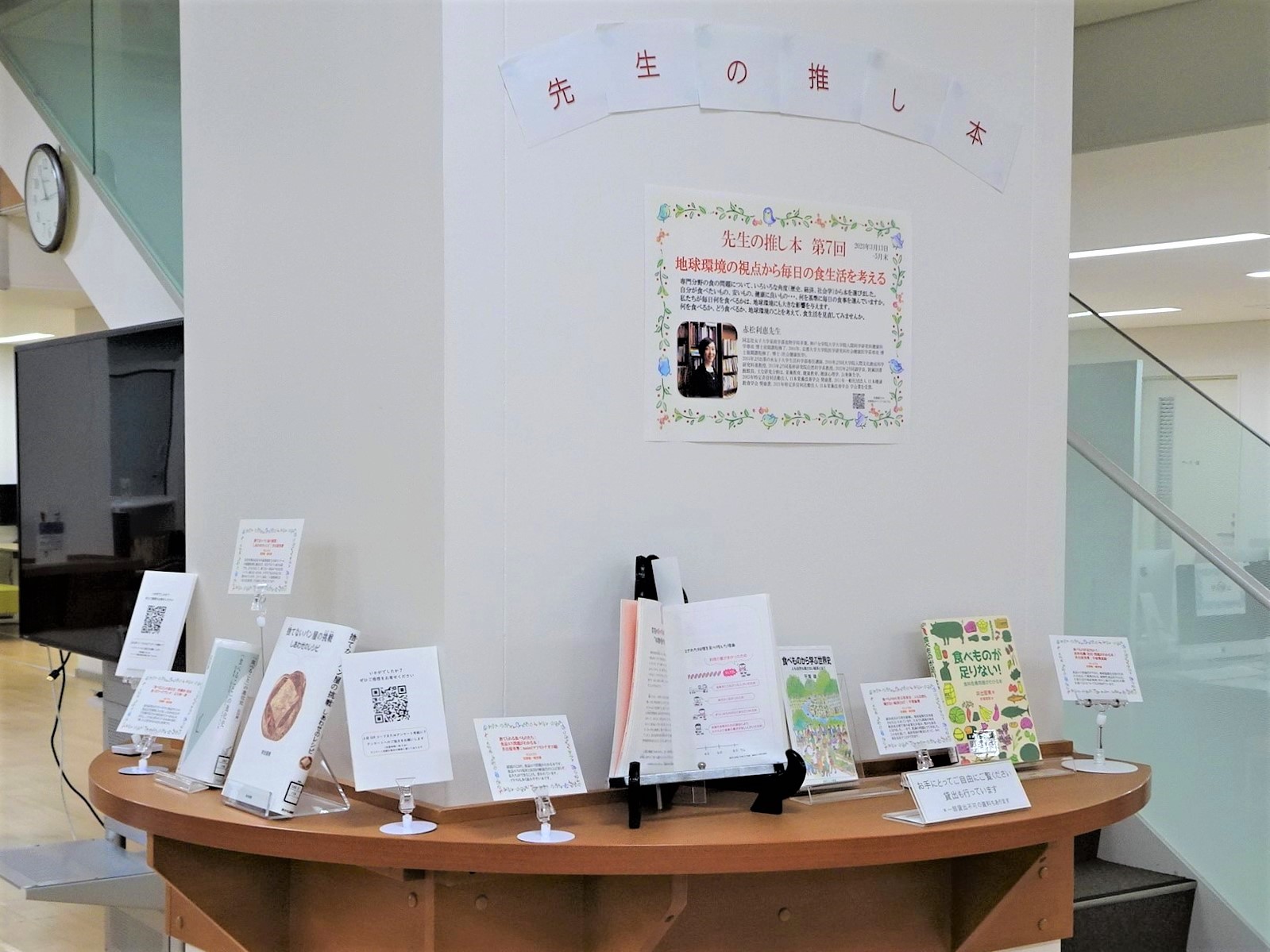

展示の様子

[ポスターは

こちら]

第8回は浅田徹先生です。

過去のシリーズ企画展示

第1回 加藤美砂子先生 乱読のススメ

第2回 三浦徹先生 発見と行動

第3回 小谷眞男先生 わたしを ・ なした ・ 本たち(とカルタ)

第4回 松島のり子先生 原点――そこから、それから。

第5回 難波知子先生 読書嫌いの私が出会った本 〈小さいおうち〉から〈青春の終わり〉・〈お別れの始まり〉まで

第6回 浅本紀子先生 私の思い出本~大学入学してから節目の時にあった本たち~

企画展示一覧はこちら

企画展示一覧はこちら