企画展示

「先生方のおすすめの本を知りたい!」という多くの学生の皆さんからのリクエストにお応えし、シリーズ企画展示「先生の推し本」としてお茶大の先生方おすすめの本を紹介しています。

先生方には、次の3つのテーマから1つ選択して、推薦いただきました。

① 専門からの推薦図書(専門領域の基本文献、その分野に進まれるきっかけとなった図書など)

② 個人的な興味・関心からの推薦図書

(読後の印象がよかったもの、思い出に残っているもの、趣味・個人的関心に関係する図書など)

③ お茶大生に読んでほしい本(専門にかかわらず、大学生にぜひ読んでほしい推薦図書)

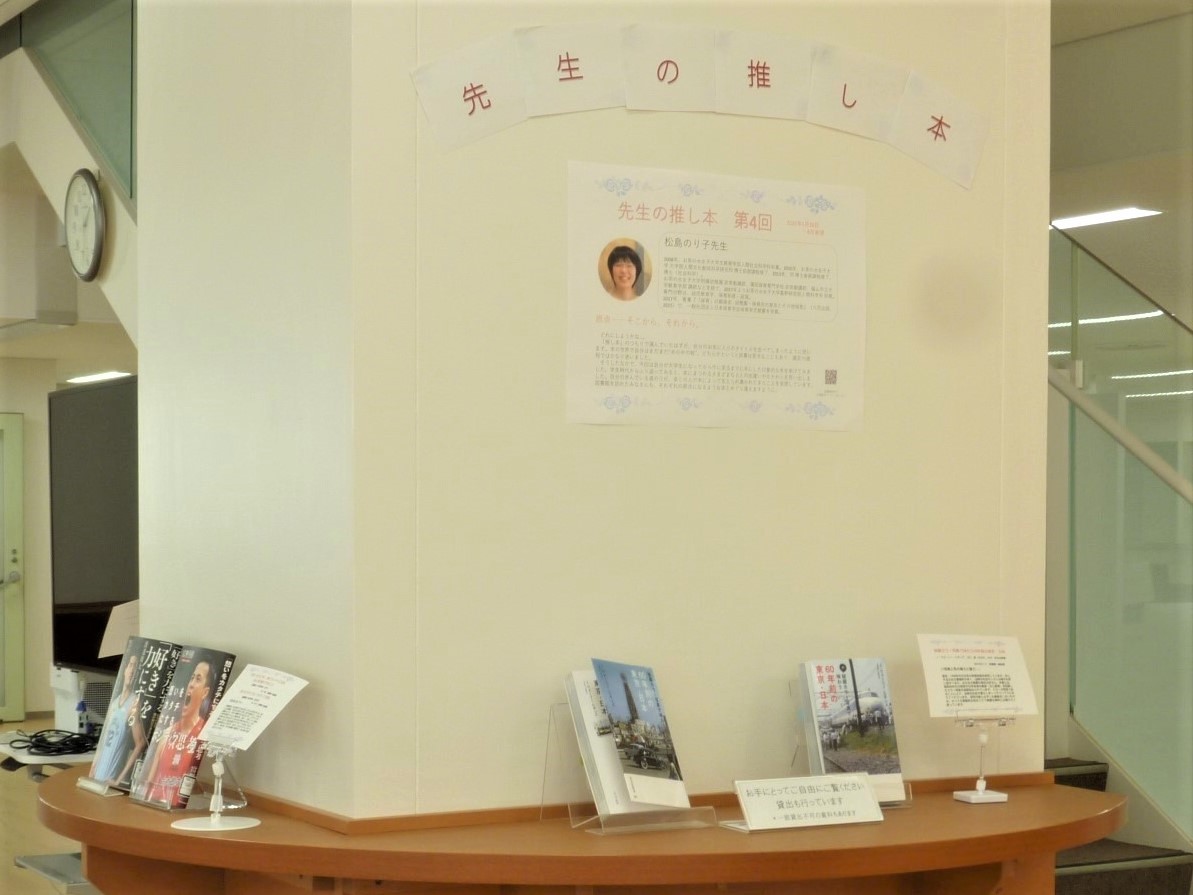

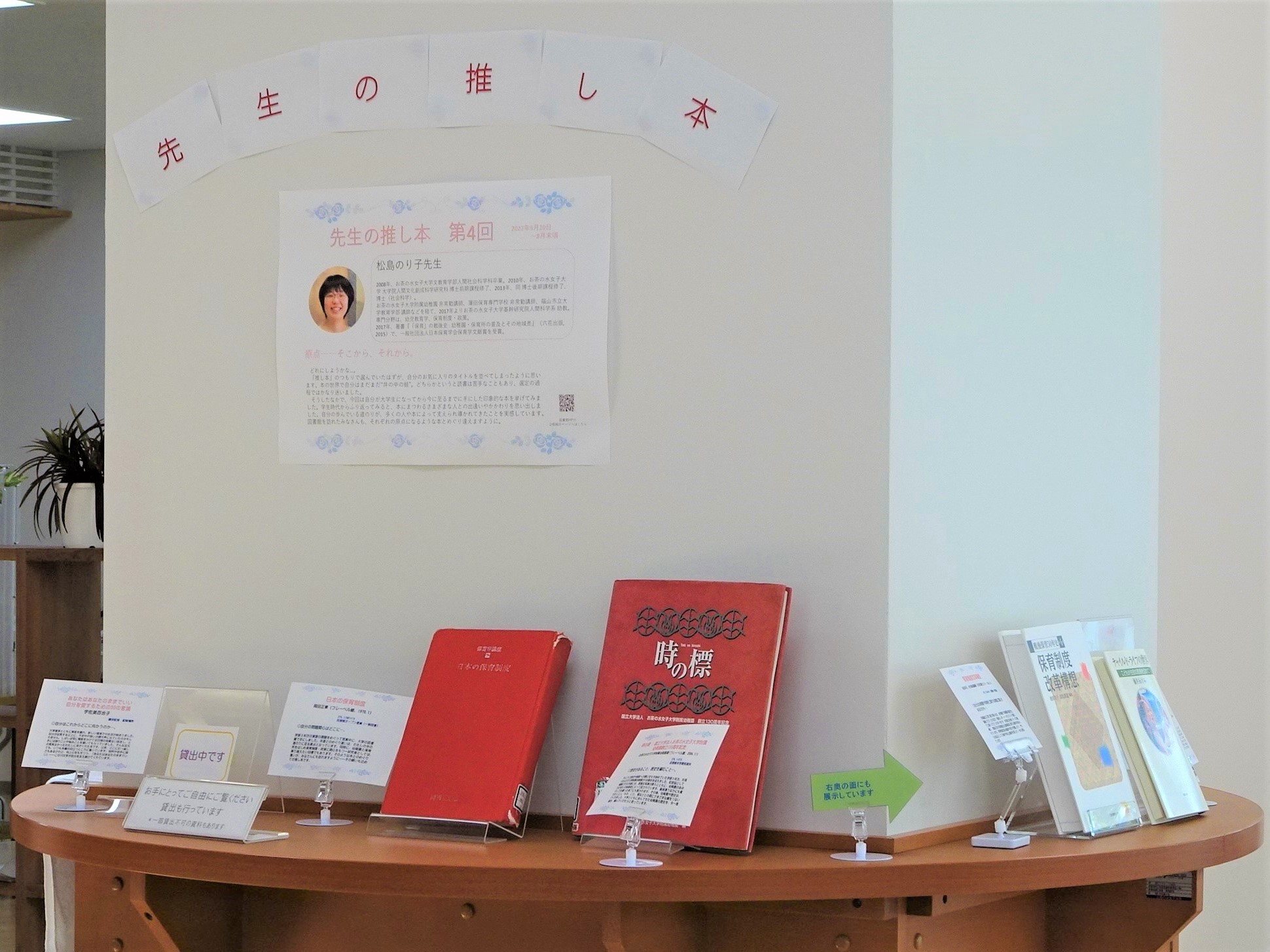

推薦いただいた本のリストと先生方からのコメントは、こちらのページで見ることができるほか、図書館1階グローバルラーニングコモンズには実物を展示しています。

展示している本は、手に取ってご利用になれるほか、貸出も可能です

(一部貸出不可のものもあります)。

ご来館の際はぜひお立ち寄りください。

第4回 松島のり子先生(文教育学部人間社会科学科)

2022年5月20日~9月1日

テーマ 原点――そこから、それから。

<テーマ選択①・②・③>

どれにしようかな…。

「推し本」のつもりで選んでいたはずが、自分のお気に入りのタイトルを並べてしまったように思います。優柔不断ゆえにテーマも1つに決めきれず、①・②・③が混在しています。本の世界で自分はまだまだ"井の中の蛙"。どちらかというと読書は苦手なこともあり、選定の過程ではかなり迷いました。

そうしたなかで、今回は自分が大学生になってから今に至るまでに手にした印象的な本を挙げてみました。学生時代からふり返ってみると、本にまつわるさまざまな人との出逢いやかかわりを思い出しました。

自分の歩んでいる道のりが、多くの人や本によって支えられ導かれてきたことを実感しています。図書館を訪れたみなさんも、それぞれの原点になるような本とめぐり逢えますように。

2008年、お茶の水女子大学文教育学部人間社会科学科卒業。2010年、お茶の水女子大学 大学院人間文化創成科学研究科 博士前期課程修了、2013年、同 博士後期課程修了、博士(社会科学)。

お茶の水女子大学附属幼稚園 非常勤講師、蒲田保育専門学校 非常勤講師、福山市立大学教育学部 講師などを経て、2017年よりお茶の水女子大学基幹研究院人間科学系 助教。

専門分野は、幼児教育学、保育制度・政策。

2017年、著書『「保育」の戦後史 : 幼稚園・保育所の普及とその地域差』(六花出版, 2015)で、一般社団法人日本保育学会保育学文献賞を受賞。

松島先生の推し本 一覧(2022/6/8更新)

| 書名 / 著者等. (出版社, 刊行年月. シリーズ名) |

配架場所 請求記号 |

先生からのコメント |

| あなたはあなたのままでいい :

自分を愛するための50の言葉 / 宇佐美百合子著 (PHP研究所, 1999.4) |

図書館一般図書 159/U92 |

◎自分はこれからどこに向かうのか…。 大学進学とともに実家を離れ、新しい環境での生活が始まりました。自分が自覚する以上に、不安や戸惑いが顔や声に出ていたのかもしれません。 しばしば母に電話をかけては日頃の他愛ない話をし、ときには困りごとや悩みごとを聴いてもらっていました。そんな足元の覚束なかったわたしに母がくれた本です。 以来、どこに引っ越しても、いつも本棚の目立つところに置いています。短所や苦手に弱さもあるけれど、向上心をもちつつ、「あなたはあなたのままでいい」――この13文字が自分を支え続けてくれています。 |

| 日本の保育制度 / 岡田正章著 (フレーベル館, 1970.1. 保育学講座 ; 3) |

図書館オープン書庫(一般図書) 376.1/H81f/3 |

◎自分の問題関心はどこに…。 学部3年次の演習の課題をめぐって思案中に、大学の図書館で手にしました。本書とのめぐり逢いは、わたしの今の道のりに至る原点となっています。 同時に、幼稚園と保育所をはじめ保育制度・政策に関心をもつ一研究者としては、乗り越えたい目標でもあります。 そのような本とのめぐり逢いが、みなさんにも訪れますように――その願いも込めての推し本です。 |

| 時の標 : 国立大学法人お茶の水女子大学附属幼稚園創立130周年記念 = Toki no sirushi / お茶の水女子大学附属幼稚園著 (フレーベル館, 2006.11) |

図書館本学関係資料 376.1/O15 |

◎歴史があること、歴史を編むこと…。 ちょうど歴史や制度への関心をもち始めていた学部3年次、お茶の水女子大学附属幼稚園が130周年を迎えました。記念誌として編纂された本書には、貴重な写真の数々とともに、幼稚園のあゆみが多くの執筆者によって記されています。風格漂うなかにも愛らしさを纏った装丁にも惹かれます。 その後、幼稚園や歴史は、わたしと人、もの、こと、場などとの間にさまざまな縁をつないでくれました。大学とともに歩んできた幼稚園の歴史を、今一度繙き、編んでいけたらと思っています。 |

| 保育制度改革構想 / 池田祥子, 友松諦道編著 (日本図書センター, 2014.11. 戦後保育50年史 ; 第4巻) |

図書館一般図書 376.1/Se64/4 |

◎自分は幼稚園や保育所に関する制度に関心があるのかも…。 卒業論文に取り組む学部4年次、非常勤で幼稚園の歴史をご講義くださった先生が、学期末レポートへのコメントを通じてご紹介くださった本の一冊です(本書は全5巻シリーズの第4巻)。 戦後日本の保育制度の主要事項に関する資料が収められています。保育制度改革の概要や流れを把握したり、それらを起点として元資料や新たな資料を探したり、今も活用しています。 |

| チャイルド・ライフの世界 : こどもが主役の医療を求めて / 藤井あけみ著 (新教出版社 2000.12) |

図書館一般図書 493.9/F57 |

◎すべての子どもにあまねく保育の機会を…。 この思いが、研究の出発点であり、研究をとおして少しでも近づきたい到達点です。大学教員の職に就いてからもそう思っていたところ出逢った一冊です。まだまだ自分の知らない世界がありました。 医療の場にも、育ちゆく子どもがいて、子どもの育ちを支える大人(保育者)がいます。ことばのかけ方一つにも意味があり、子どもにはいろいろなかたちで響きます。本書はわたし自身の視野を広げ、保育や教育という営みについて深く考えるきっかけを齎してくれました。 |

| 大人問題 / 五味太郎著 (講談社, 2001.5. 講談社文庫) さらに・大人問題 / 五味太郎著 (講談社, 2005. 講談社文庫) |

図書館一般図書 914/G62/[1]-2 |

◎自分は子どもではない…。 子ども学コースの所属となり、いっそう「子ども」に意識がむくようになった頃、ふと手にしました。大人とも言いがたいと思っていた自分の、大人くささを突きつけられ、自分の子ども観や子どもとの関わり方に、鈍くじわりと揺さぶりをかけられたような気がしました。堅く偏った見方や考え方が、少しでも柔らかくしなやかになるように…せめてその意識はもてるように、読み返したくなる一冊です。 (単行本と文庫があり、わたしは文庫で読みました。) |

| 未来のだるまちゃんへ / かこさとし著 (文藝春秋, 2016.12. 文春文庫) |

図書館一般図書 376.1/Ka27 |

◎子どもに生きた人…。 わたし自身、かこさとしさんの作品は、幼少期から主に絵本をとおして親しんできました(なかでも『だるまちゃんとてんぐちゃん』『からすのパンやさん』がお気に入りです)。時を経て、保育や子どものことを学ぶなかで改めて手にすると、かつてとは違った感覚で出会い直すこともあり、味わい深いものだと思っています。 本書は、著者の自叙伝であり、作品づくりの原点や子どもたちへの思いにもふれることができます。読んでから改めてかこさんの作品を手にすると、また新たな発見があるかもしれません。 (単行本と文庫があり、わたしは文庫で読みました。) * 展示では、先生お気に入りのだるまちゃんとてんぐちゃん / 加古里子さく/え(福音館書店, 1972.9)と、かこさとしの初期の科学絵本 かわ / 加古里子作・画 (福音館書店, 1962.7)をあわせて紹介します。 |

| あの日のオルガン : 疎開保育園物語 / 久保つぎこ著 (朝日新聞出版, 2018.7) |

図書館一般図書 376.1/Ku11 |

◎歴史を知るということは…。 2019年に公開された映画の原作本です。戦時中の保育については、本書に出会う以前にも文献をとおして学んだことがあり、史資料をとおして保育の様子に接したこともありました。 それでも、映画や当時を体験した人のことばに耳を傾け語りつごうと綴られた物語のインパクトは、想像以上に大きいものでした。戦争は保育や子どもや家族に何を齎したのか、当時の保姆さんの思いや子どもたちの様子が、ありありと伝わってくる一冊だと思います。 ・ 君たちは忘れない : 疎開保育園物語 / 久保つぎこ著 (草土文化, 1982.11) ・あの日のオルガン / 平松恵美子監督・脚本 ; 久保つぎこ原作(オデッサ・エンタテインメント (販売), c2018) |

| 秘蔵カラー写真で味わう60年前の東京・日本 / J・ウォーリー・ヒギンズ著. [正], 続 (光文社, 2018-2019. 光文社新書) |

図書館一般図書 384/H55/1-2 |

◎写真と色の偉力と魅力…。 現在、1960年代の日本の保育政策を研究しています。手にするのは文書資料が多く、当時の社会や人びとの様子を思い浮かべるも、なかなか想像の域を出ません。 本書には、昭和30年代の東京や日本各地の風景(主に鉄道)を記録したカラー写真が多数収められています。 カラーの写真であることにより、当時の社会や暮らしをいっそうリアルに伝えてくれています。研究内容と必ずしも直結はしないものの、かつての雰囲気を知るうえで貴重な資料に出逢えたと思っています。 |

| 「好き」を力にする : NBAプレーヤーになるために僕が続けてきたこと / 渡邊雄太著 (KADOKAWA, 2019) |

図書館一般図書 783.1/W46 |

◎誰が何と言っても…。 大学院生時代、自分の道のりで立ち止まることがしばしばありました。迷ったときの基準は、できるかぎり自分が「好き」なほうを選ぶこと。どのような結果になっても、そのほうが納得できると思うからです。 バスケットボールの世界で活躍されている二人の著作に接し、改めて、「好き」という気持ちは何をするにも自らを支えてくれるものになり得ると思いました。 また、両選手のことばには、学生生活を過ごすうえでのヒントになるようなメッセージも読み取れるように思います。 ちなみに、わたしはバスケットボールが好きです。小学生以来、さまざまな体験やご縁を通じて、自分を育て世界を広げてくれています。 |

| 「想いをカタチにする」ポジティブ思考 / 富樫勇樹著 (KADOKAWA, 2020) |

図書館一般図書 783.1/To21 |

* 展示では、先生が日本保育学会保育学文献賞を受賞された『「保育」の戦後史 : 幼稚園・保育所の普及とその地域差』(六花出版, 2015)を、あわせて紹介します。

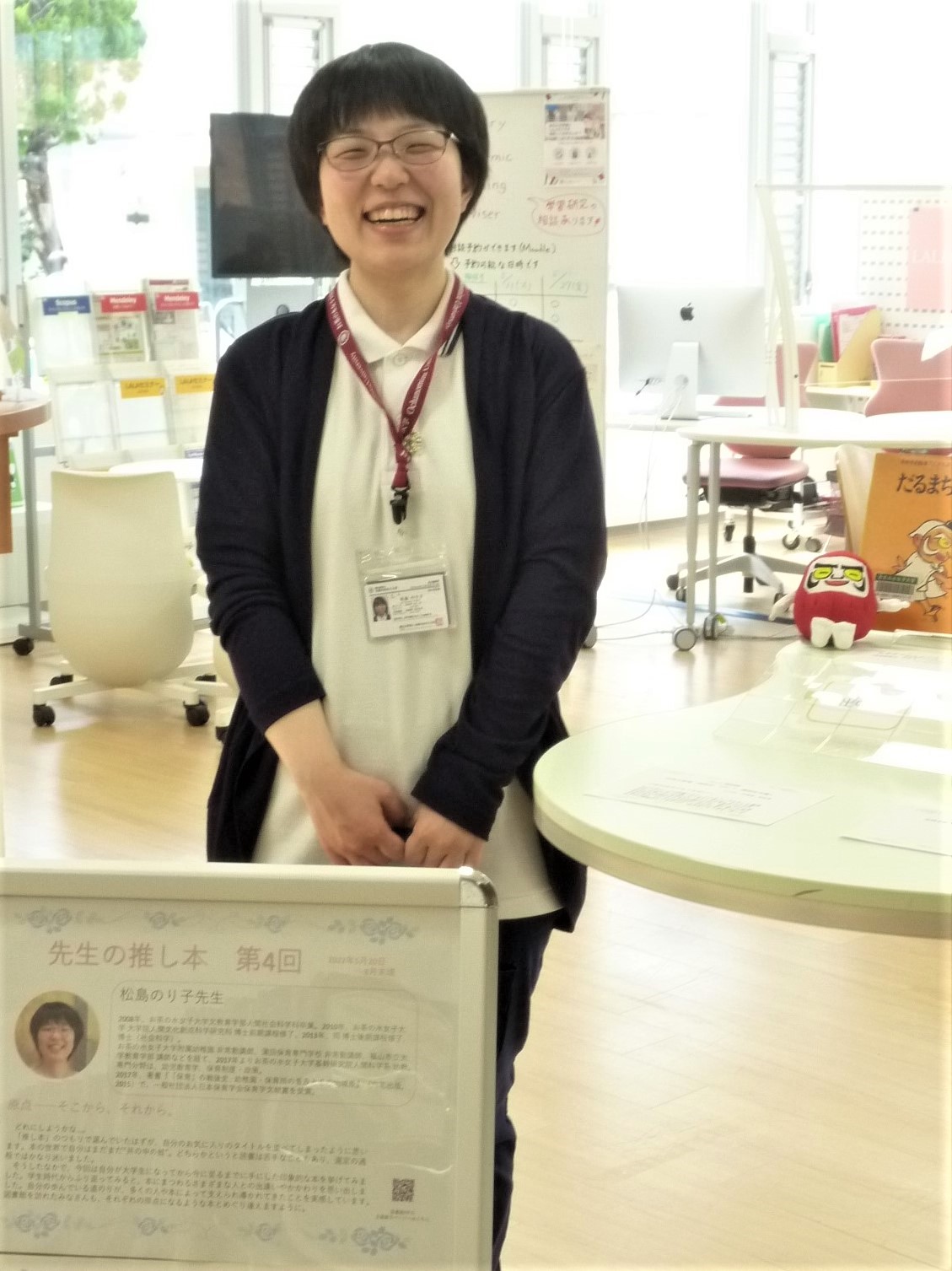

展示の様子

松島先生(2022/5/30)

[ポスターは

こちら]

第5回は難波知子先生です。

過去のシリーズ企画展示

第1回 加藤美砂子先生 乱読のススメ

第2回 三浦徹先生 発見と行動

第3回 小谷眞男先生 わたしを ・ なした ・ 本たち(とカルタ)

企画展示一覧はこちら

企画展示一覧はこちら