「先生方のおすすめの本を知りたい!」という多くの学生の皆さんからのリクエストにお応えし、シリーズ企画展示「先生の推し本」としてお茶大の先生方おすすめの本を紹介しています。

先生方には、次の3つのテーマから1つ選択して、推薦いただきました。

① 専門からの推薦図書(専門領域の基本文献、その分野に進まれるきっかけとなった図書など)

② 個人的な興味・関心からの推薦図書

(読後の印象がよかったもの、思い出に残っているもの、趣味・個人的関心に関係する図書など)

③ お茶大生に読んでほしい本(専門にかかわらず、大学生にぜひ読んでほしい推薦図書)

推薦いただいた本のリストと先生方からのコメントは、こちらのページで見ることができるほか、図書館1階スカイグローバルラーニングコモンズには実物を展示しています。

展示している本は、手に取ってご利用になれるほか、貸出も可能です(一部貸出不可のものもあります)。

ご来館の際はぜひお立ち寄りください。

このホームページや図書館で展示をご覧になった方は、アンケートにご感想をお寄せください。

アンケートはこちらからお願いします。

第13回 森山新先生(文教育学部言語文化学科グローバル文化学環 ) 2024年12月17日~2月末

テーマ ことばの学びが世界の対立を越える道をつくる

<テーマ選択①~③>

お茶の水女子大学に着任する前、韓国で日本語教育に携わっていた私にとって、日本語の教室は日本語を教え、学ぶ場であると同時に、過去を克服するための対話の場でもあった。過去を克服できずにいる日韓関係が続く中で、それでも日本語を学ぼうと朝早くから教室にやってくる韓国の学生たちとの交流を通し、言語教師として、自分にできることはないのかを模索し始め今日に至る。韓国はもちろん、ある時はドイツ・ポーランドを訪れ、またある時はアジアの近隣の国々などを訪ねながら、私なりに至った結論は、「平和のための対話教育学の構築」であった。ここで紹介する本は私がお茶の水女子大学に着任後、その答えを模索する中で出会った大切な本の一部である。なお、リストは1〜3はドイツ、4〜7は東アジアの過去の克服を扱ったもので、8はイスラエルとアラブ諸国との対話の実践、9〜10は平和のための外国語教育に関するものです。

韓国の大学(高麗大学校、同徳女子大学校、弘益大学校、世宗大学校)等で研究、教育活動に携わり、2001年よりお茶の水女子大学留学生センター助教授に着任、その後2007年同大准教授、2011年より同大教授。

学部はグローバル文化学環・日本語教育、大学院は日本語教育に所属し研究・教育に携わる一方、長年、国際教育センターでお茶の水女子大学の国際化に尽力。

文学博士、教育学修士。

専門は応用言語学(日本語教育学、第二言語習得、認知言語学)。

森山先生の推し本 一覧(2024/12/17更新)

PDFでの一覧はこちらです。

| 書名 / 著者等. (出版社, 刊行年月. シリーズ名) |

配架場所 請求記号 |

| 先生からのコメント | |

| ドイツからの学び | |

|---|---|

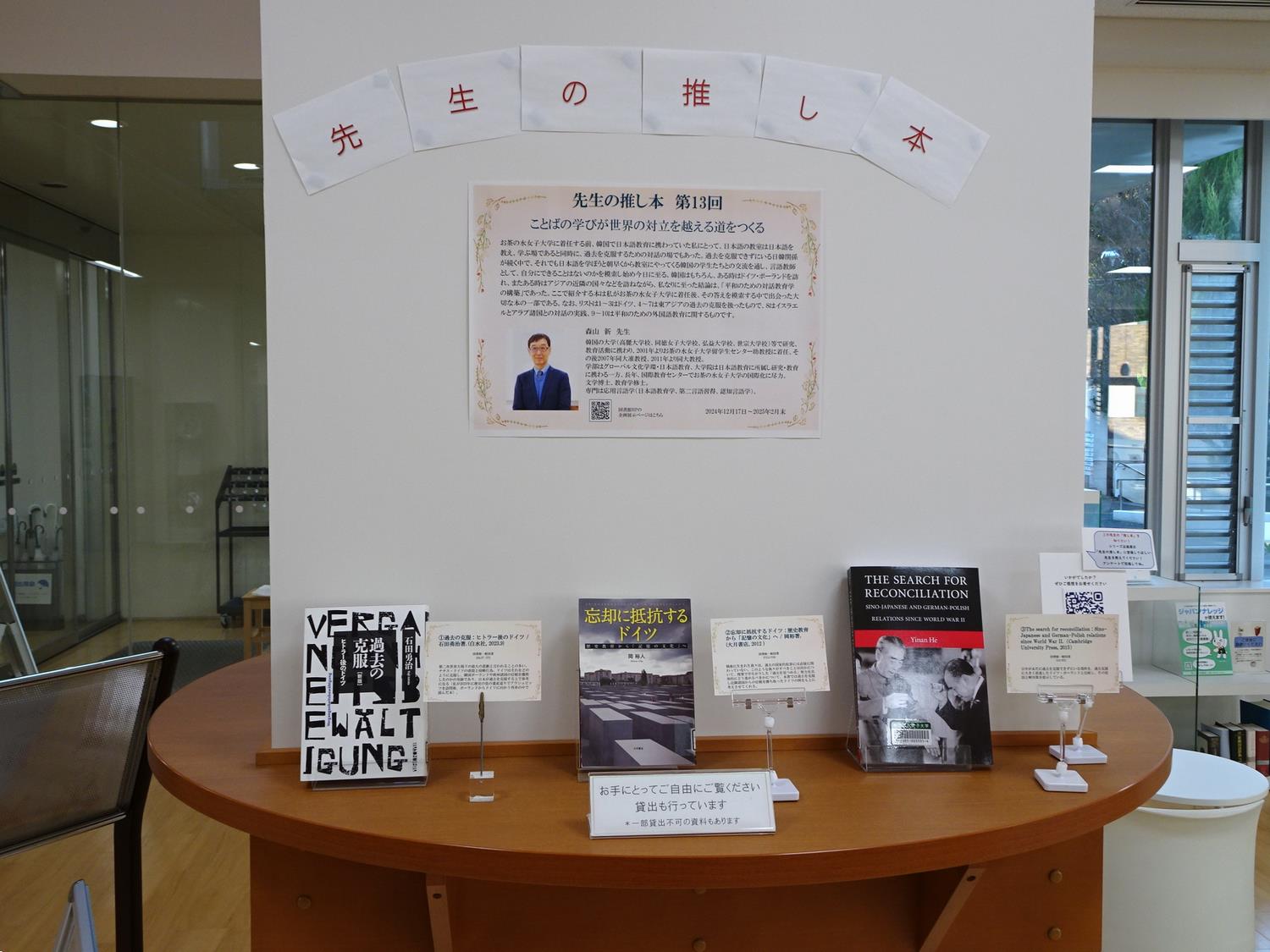

| ➀過去の克服 : ヒトラー後のドイツ / 石田勇治著. (白水社, 2023.9) | 図書館一般図書 234.07 /I72 |

| 第二次世界大戦下の最大の悲劇と言われることの多い、ナチス・ドイツの虐殺と侵略行為。ドイツはそれをどのように克服し、隣国ポーランドや欧州諸国の信頼を獲得したのかの奇跡であり、日本が過去を克服する上で参考になる(私が2023年に歴史の負の遺産巡りでアウシュビッツを訪問後、ポーランドからドイツに向かう列車の中で読んだ本)。 | |

| ②忘却に抵抗するドイツ : 歴史教育から「記憶の文化」へ / 岡裕人著. (大月書店, 2012 ) | 図書館一般図書 372.3/O36 |

| 戦後に生まれた我々は、過去の国家的犯罪には直接に関わっていない。このような我々がすべきことは何かについて、授業で学生が下した「過去を見つめる」努力を具体的にどう進めるべきかについて、本書では過去を克服し近隣諸国からの信頼を勝ち取ったドイツの例をもとに考えさせてくれる。 | |

| ③The search for reconciliation : Sino-Japanese and German-Polish relations since World War II.(Cambridge University Press, 2015) | 図書館一般図書 319/H51 |

| 日中が未だに過去を克服できずにいる現状を、過去克服に大きく前進したドイツ・ポーランドと比較し、その原因と解決策を提示している。 | |

| 東アジアの歴史的和解 | |

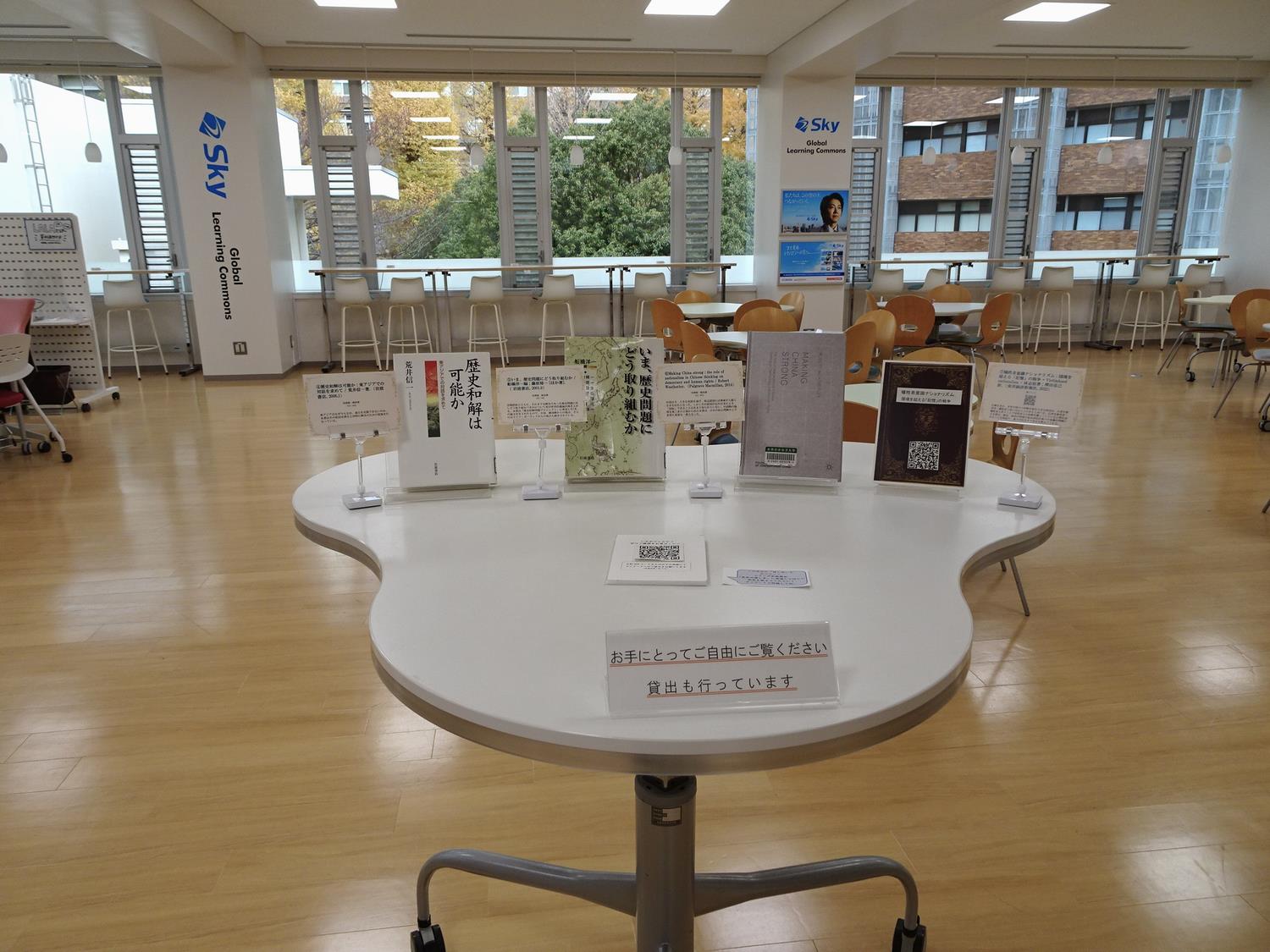

| ④歴史和解は可能か : 東アジアでの対話を求めて / 荒井信一著. (岩波書店, 2006.1) | 図書館一般図書 319 /A62 |

| 東アジアはなぜ今もなお、過去を克服できないのか。本書はその原因を探ると同時に解決のための提案を行なっている。 | |

| ⑤いま、歴史問題にどう取り組むか / 船橋洋一編 ; 藤原帰一 [ほか著]. ( 岩波書店, 2001.9) | 図書館一般図書 216 /I46 |

| 冷戦終結とともに、それまで未解決であった歴史問題に対しどう取り組むべきかについて再び世界的議論が湧き上がる。本書は「歴史和解問題プロジェクト」に参加した7名の論文をまとめたもので、中国、韓国側からの視点、さらにはドイツ・ポーランドからの視点も紹介されている。 | |

| 中国に対する理解 | |

| ⑥Making China strong : the role of nationalism in Chinese thinking on democracy and human rights / Robert Weatherley. (Palgrave Macmillan, 2014) | 図書館一般図書 312 /W51 |

| 中国は今、大きな発展を遂げ、周辺諸国には脅威すら感じさせる存在となった。しかしその原因が近代日本による「国恥」であることはあまり知られていない。中国側の論理を第三者の立場から語る本書は、日中の相互理解の上で非常に重要な一冊となった。 | |

| 集団間の対立を社会心理的側面から分析 | |

| ⑦犠牲者意識ナショナリズム : 国境を超える「記憶」の戦争 = Victimhood nationalism / 林志弦著 ; 澤田克己訳. (東洋経済新報社, 2022) | 電子ブック |

| 日韓を含め、世界の国々の和解を阻む大きな原因は、自身を被害者・犠牲者と思い込むことにあると述べる。自身を被害者・犠牲者と思うことで加害者との和解を難しくしている心理を語る本書は、歴史、政治の問題の根本原因が我々の意識の問題にあることを物語り、我々が何をすべきかを教えてくれる。 | |

| イスラエルからの学び | |

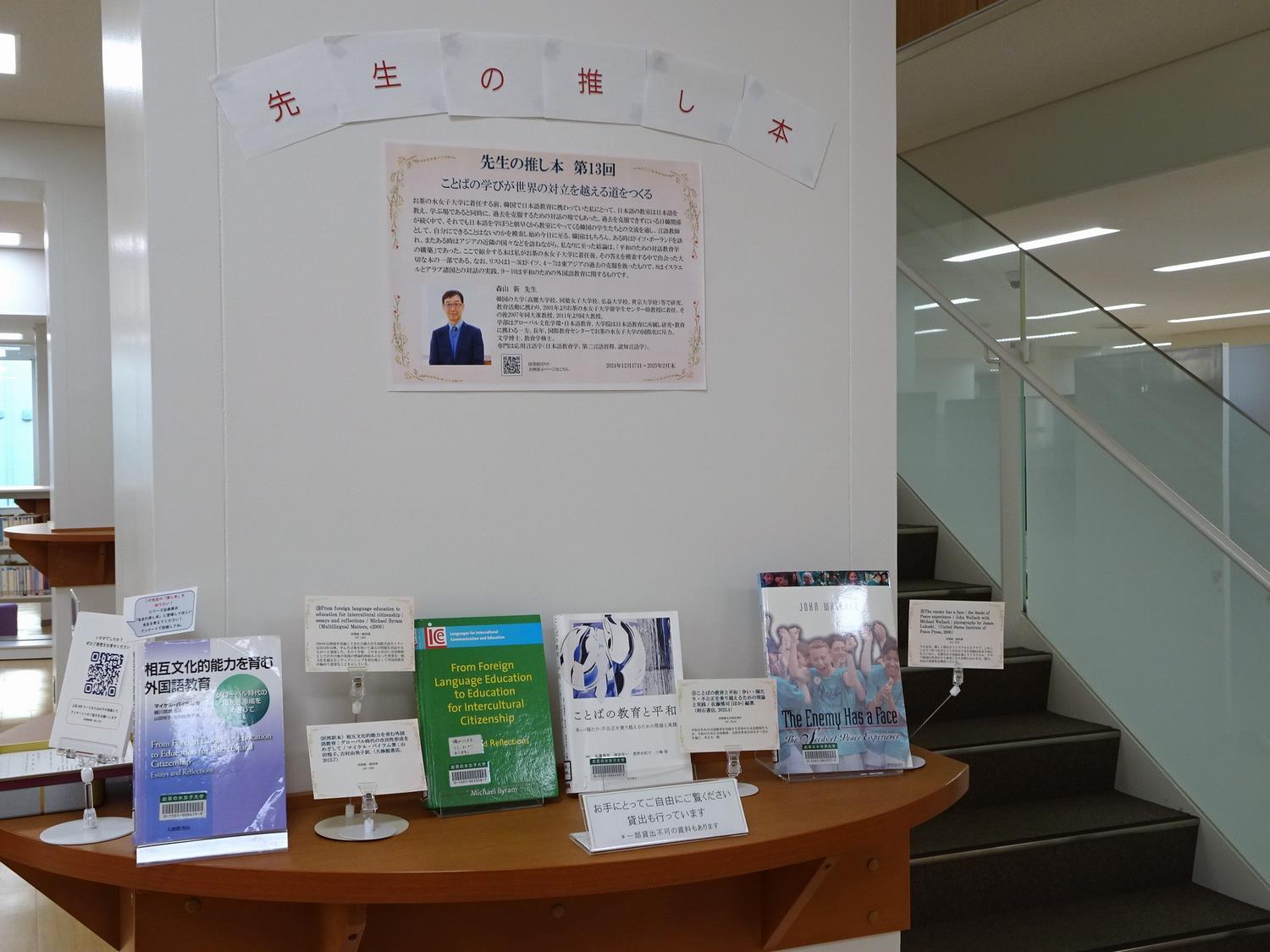

| ⑧The enemy has a face : the Seeds of Peace experience / John Wallach with Michael Wallach ; photographs by James Lukoski (United States Institute of Peace Press, 2000) | 図書館一般図書 319 /W36 |

| 今もなお、激しく憎み合うイスラエルとアラブ。しかしこの2つをつなげようと行われてきた実践はあまり知られていない。本書はその実践を通してイスラエル、アラブ両国の若者がどう変容したかを明らかにする一冊で、対話の重要性を物語っている。 | |

| 平和のための言語教育 | |

| ⑨ことばの教育と平和 : 争い・隔たり・不公正を乗り越えるための理論と実践 / 佐藤慎司 [ほか] 編著. (明石書店, 2023.4) | 図書館一般図書 807 /Ko94 |

| 平和のための言語教育を実践する世界の日本語教師たちが、平和のために言語教師、言語学習者が何をすべきかを論じ、考える一冊。 | |

| ⑩From foreign language education to education for intercultural citizenship : essays and reflections / Michael Byram(Multilingual Matters, c2008) | 図書館一般図書 807 /B99 |

| (邦訳本)相互文化的能力を育む外国語教育 : グローバル時代の市民性形成をめざして / マイケル・バイラム著 ; 山田悦子, 古村由美子訳.(大修館書店, 2015.7) | 図書館一般図書 807 /B99 |

| 2004年以降毎年実施してきた日韓大学生国際交流セミナーは2012年以降、学んだ言葉を用いて過去の問題を対話するものへと発展した。その1年後、この本と出会い言語教師としてのその後の実践の理論的枠組みとなった貴重な一冊。文化を超えたシティズンシップを育む場として外国語教室が極めて重要なことを示している。 | |

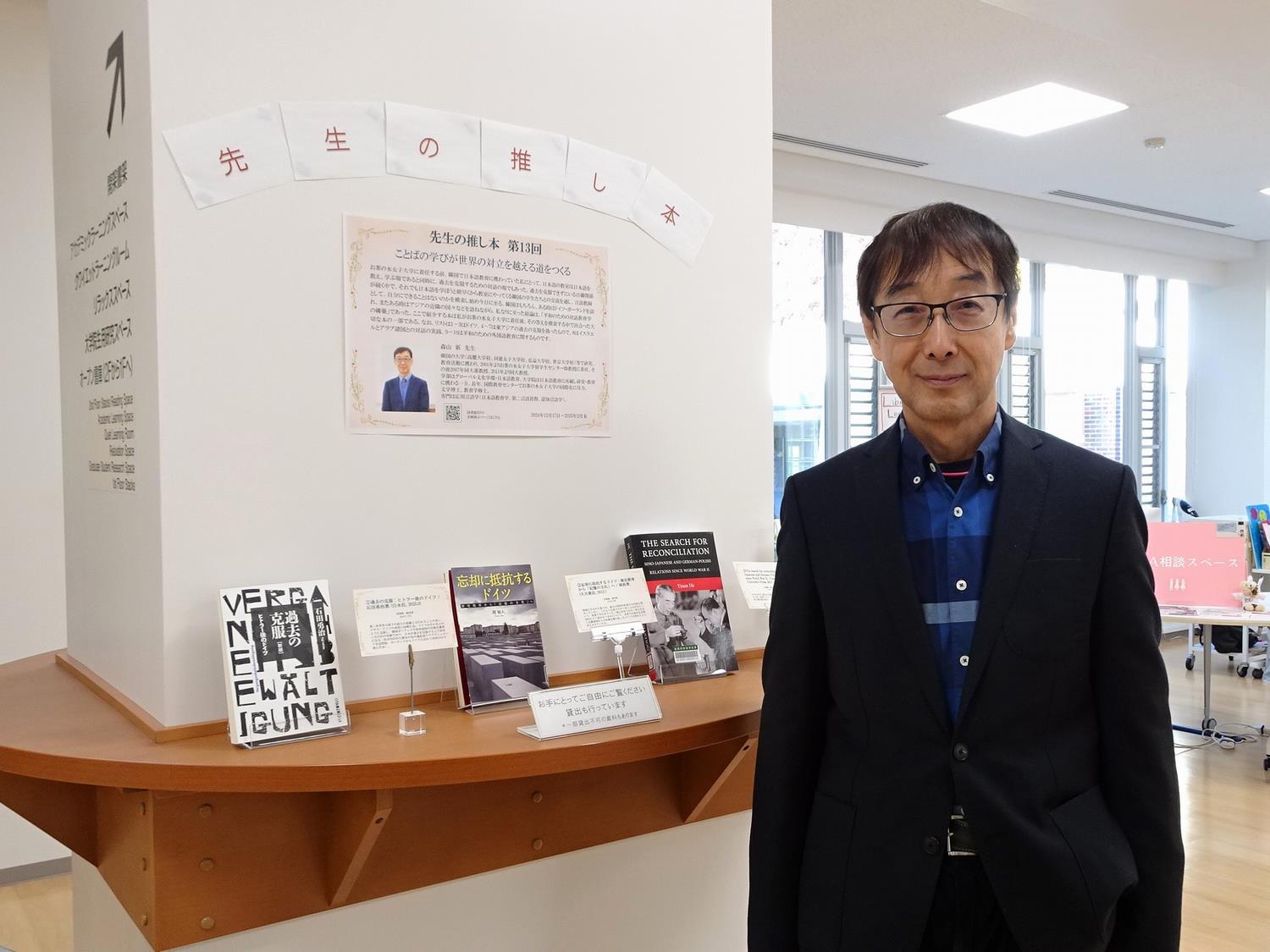

森山先生(2024/12/18)

展示の様子

[ポスターはこちら]

過去のシリーズ企画展示

第1回 加藤美砂子先生 乱読のススメ

第2回 三浦徹先生 発見と行動

第3回 小谷眞男先生 わたしを ・ なした ・ 本たち(とカルタ)

第4回 松島のり子先生 原点――そこから、それから。

第5回 難波知子先生 読書嫌いの私が出会った本 〈小さいおうち〉から〈青春の終わり〉・〈お別れの始まり〉まで

第6回 浅本紀子先生 私の思い出本~大学入学してから節目の時にあった本たち~

第7回 赤松利恵先生 地球環境の視点から毎日の食生活を考える

第8回 浅田徹先生 自分の研究観を作ったのは、他の領域の本だった

第9回 福本まあや先生 ダンスを語ろう、身体を知ろう。

第10回 米田俊彦先生 辛口の本をぜひ。

第11回 井上登喜子先生 わたしを動かした本

第12回 五十嵐悠紀先生 「使いやすさ」について考えてみよう~ヒューマンコンピュータインタラクション分野への誘い~